英文原题:Wire-Based Friction Stir Additive Manufacturing toward Field Repairing

通讯作者:黄永宪,哈尔滨工业大学

作者:Huizi Chen(陈会子),Jialin Chen(陈佳霖),Shuangming Xu(许双明),Yaobang Zhao(赵耀邦),Xiangchen Meng(孟祥晨,副研究员),Yuming Xie(谢聿铭,助理教授/博士后),Yongxian Huang(黄永宪,教授)

正文:轻质合金部件在使用中经常经历大量的磨损、腐蚀或化学反应,从而导致显著的面积和体积缺陷,更换这些损伤的零件在经济上往往不切实际,还将导致资源的严重浪费。近年来,研究学者们通过可靠的战场修复方法来恢复磨损零件原来的几何形状,提高其机械性能,从而延长磨损轻合金零件的使用寿命,大大降低成本。传统的熔化修复技术存在凝固缺陷的固有问题,如晶粒粗化、气孔、裂纹等,修复后的零件性能较差;现有的搅拌摩擦固相增材制造技术进料过程的不连续性导致了战场修复过程和与修复构件性能的不稳定性。

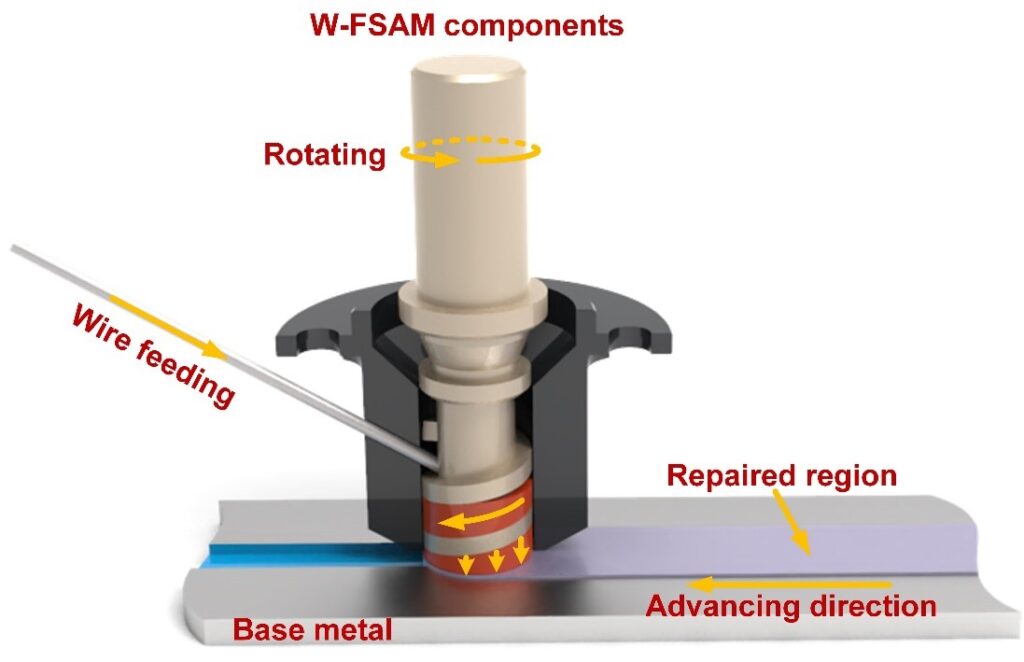

针对上述难题,哈尔滨工业大学黄永宪教授团队针对铝合金结构件大尺寸裂纹或局部磨损问题进行了研究,提出一种全新的“连续进给搅拌摩擦增材制造” 的固相修复方法——基于丝材的搅拌摩擦增材制造技术(Wire-Based Friction Stir Additive Manufacturing,图1),焊具包括带送丝孔的储料腔和一个螺杆拓扑结构与底部多个搅拌针耦合设计的搅拌头。在W-FSAM工艺中,螺杆可将丝材原料连续地输送并向下挤压成塑化态材料,底部搅拌针促进了填充材料在预修复槽内的塑性流动性,整个W-FSAM修复过程是一个连续的过程。与传统的固相增材制造修复技术相比,W-FSAM可实现材料的连续进给,且轴向力较小,丝材原料由固相至固相的直接热塑化填充修复,避免了金属材料固相到液相再到固相的转变过程,可广泛适用于航空航天和两栖战车的战场修复。

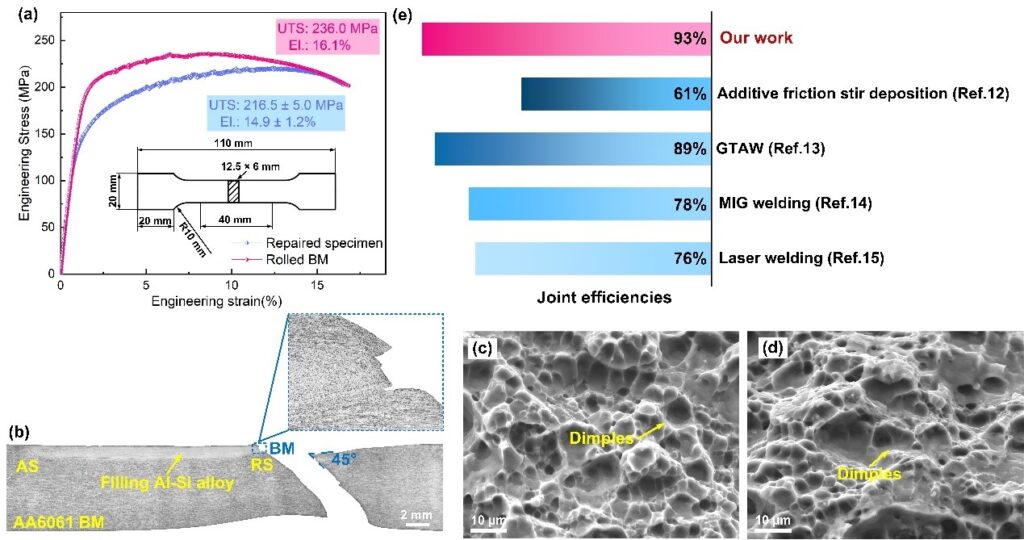

W-FSAM技术使进料与预修复槽边缘之间充分结合和填充,修复区内形成了细小的再结晶晶粒。如图2所示,对W-FSAM修复构件的力学性能进行了评估,Al-5%Si合金丝材修复AA6061-T4铝合金构件的抗拉强度与延伸率分别为216.5±5.0MPa 和 14.9±1.2%,分别达到了原始母材(AA6061-T4)的93%和98%。因此,该技术扩大了战场修复的设计策略,并提供了探索轻质合金构件准等强度修复应用的机会。

相关论文发表在焊接领域顶级期刊Welding Journal上,为该期刊收录的首篇WJRS Letters文章,哈尔滨工业大学博士研究生陈会子为文章的第一作者,黄永宪教授为通讯作者。该工作得到国家自然基金项目(52175301)、中国博士后创新人才支持计划(BX20220384)、上海航天科技创新基金项目(SAST2020-108)资助。