英文原题:Oriented Attachment Strategy Toward Enhancing Ionic Conductivity in Garnet-Type Electrolytes for Solid-State Lithium Batteries(全文链接)

通讯作者:黄永宪,哈尔滨工业大学

作者:Zhiwei Qin(秦志伟),Yuming Xie(谢聿铭),Xiangchen Meng(孟祥晨),Delai Qian(钱德来),Junchen Li(李峻臣),Chun Li(李淳),Jian Cao(曹健),Long Wan(万龙),Yongxian Huang(黄永宪)

固态锂离子电池(SSLBs)以其高能量密度、稳定的化学性能以及极高的安全性,在下一代的锂离子电池中展现出极大的竞争力。作为固态电池的核心组成部分之一,固态电解质(SSEs)的性能高低(致密度、电导率)是决定固态电池性能优劣的关键。相较于传统的液态电解质,固态电解质其高强度与刚度可以完全抑制锂枝晶的生长,从根本上解决了目前液态电池领域存在的安全性低、易燃烧/爆炸的问题。然而,作为目前综合性能最优的石榴石型固态电解质(LLZO)其电导率(10-4~10-3 S·cm-1)仍较液态电解质少1个数量级,这严重制约了固态电池的推广与应用。

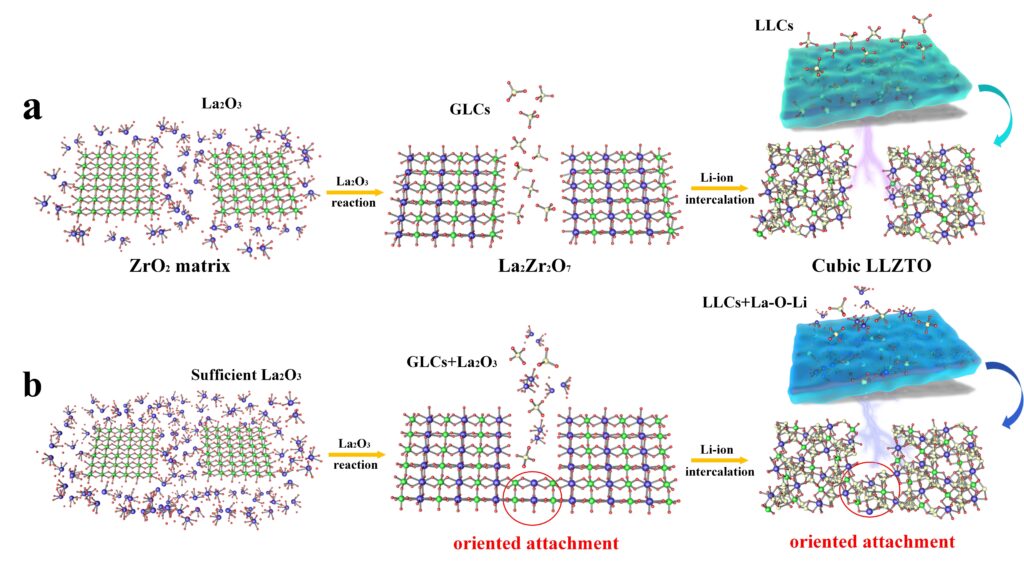

针对上述难题,哈尔滨工业大学黄永宪教授团队受到原位生长LLZO过程的启发,其合成过程首先以ZrO2为基体,通过La2O3颗粒定向附着于ZrO2基体之上,在高温作用下以外延生长的形式合成La2Zr2O7中间相,随后与Li2O反应生成最终的立方相LLZO。以此现象为基础,结合前期关于元素掺杂可提升锂空位浓度的探索工作,最终提出“元素(Ta)掺杂+颗粒(La2O3)掺杂”相结合的方式,通过增强La2O3颗粒的“定向附着”效应来提升固态电解质的致密度与电导率(图1)。实现了晶界处立方相的定向生长以及均质化的晶粒分布,制备得到的固态电解质电导率为8.20×10−4 S·cm−1,同时致密度超过97%。通过微观组织表征与晶界处有益相表征揭示电导率及致密度提升的深层原因,并通过组装固态电池的方式测试其循环性能,进而表明所制备的固态电解质的实际应用潜力与可行性。

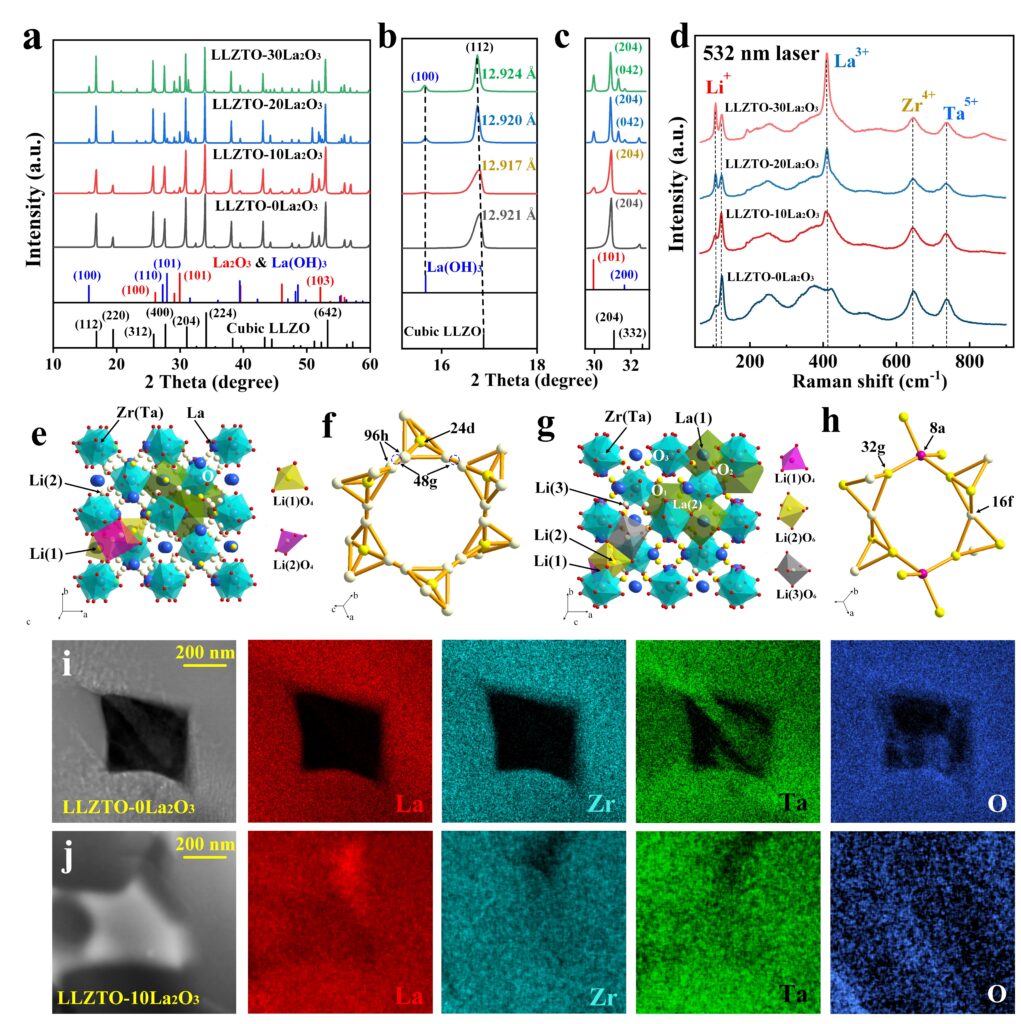

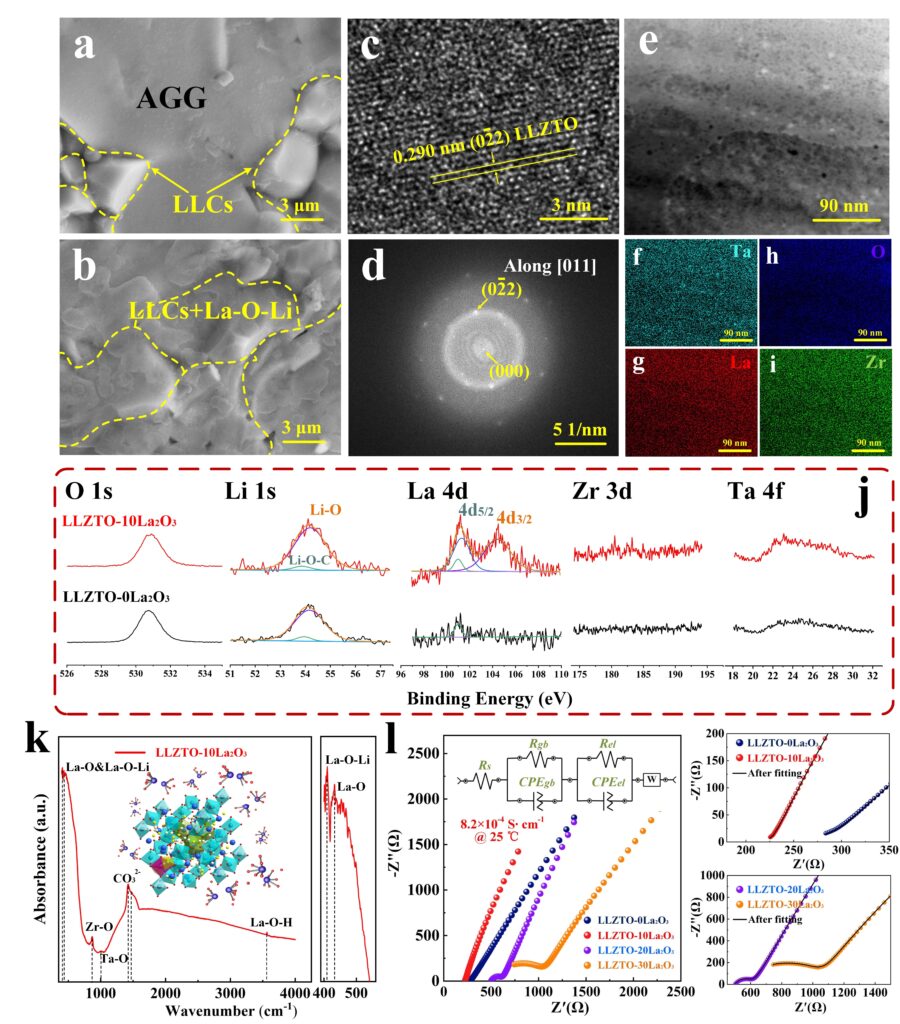

如图2所示,通过调整优化工艺参数,可获得纯立方相的石榴石型固态电解质。未掺杂时,晶界处出现明显的的空洞,这是由于La2Zr2O7中间相形成过程中La2O3的缺失所致。空洞处未得到充分外延生长的中间相,因此无法形成致密的LLZO立方相,导致致密度及电导率均较低。当掺杂10 wt.%的La2O3时,定向附着于ZrO2基体边界的La2O3纳米颗粒为中间相的形成提供了足量的反应物。空洞的消除以及更多立方相的形成,可以提供更多的锂离子传输通道,提升了致密度及电导率。

通过断口形貌可已看出,过量的La2O3纳米颗粒还可以作为第二相,抑制奥斯瓦尔德熟化现象,促使LLZO晶粒均质化分布。高分辨透射电镜下进行晶面间距标定可以发现掺杂La2O3纳米颗粒后物相立方相,同时元素分布均匀,掺杂后立方相稳定存在。通过XPS分峰以及红外光谱测试可以发现晶界处已合成La-O-Li骨架,是由高温下剩余La2O3颗粒与Li2O反应得到,这对离子电导率的提升具有一定的促进作用。

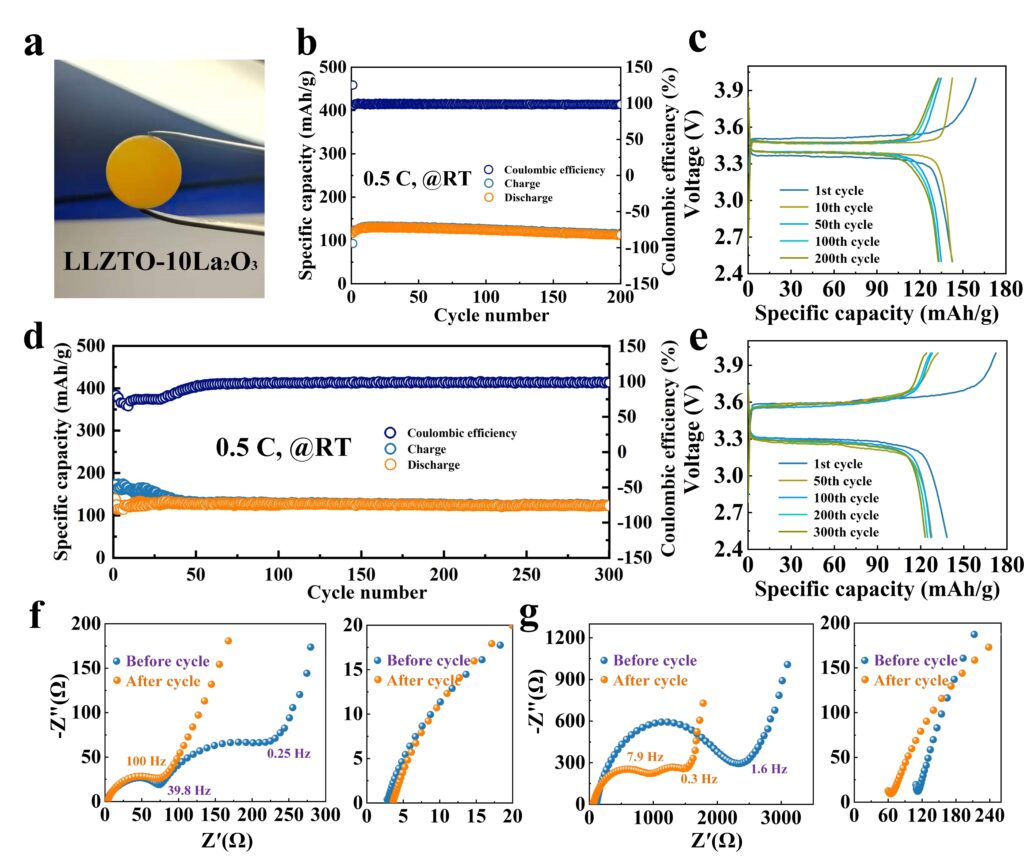

为了探究所制备的固态电解质的电化学稳定性以及实际应用价值,采用磷酸铁锂(LFP)作正极,锂片(Li)为负极,组装准固态锂离子电池。在室温0.5C的倍率下测试其循环性能,循环300次后,其放电容量为123.1 mA·h·g-1,库伦效率超过99%,循环性能稳定。同时界面未发生恶化,界面电阻由于微量电解液的活化作用略有减小。因此,采用“定向附着”策略制备出的石榴石型固态电解质具有优异的电导率及致密度,同时组装的准固态锂离子电池表现出优越的循环性能,达到固态电池领域领先水平,该方法具备极大的实际应用价值与潜力。

相关论文发表在ACS Applied Materials & Interfaces上,哈尔滨工业大学博士研究生秦志伟、谢聿铭和孟祥晨讲师为文章的共同第一作者,黄永宪教授为通讯作者。该工作得到黑龙江省博士后基金项目(LBH-Z20055)、国家自然科学基金青年科学项目(52001099)、黑龙江省自然科学基金杰出青年项目(JJ2020JQ0085)资助。